記事の監修

Web集客・マーケティングの専門家として、15年間にわたり厳格な基準と緻密な戦略をもって中小企業の成功を導く。

一時的な集客の手法に頼ることなく、中長期的な効果を持続させる本質的なWeb集客の構築に注力。

『恵ある集客を。』をスローガンに掲げてクライアント様のサービスや商品の核心的な魅力を、的確にターゲットに伝えることを重視したWebサイト運用をサポート。

現在、ホームページを持つ企業や個人事業主の割合は多く、中小企業の場合は9割程がホームページを開設しています。そんな中、自社のホームページにおいて何かしらの課題や問題点を感じている方も増えているのが現状です。

ホームページの改善を検討する方の中で「改修」と「リニューアル」は何が違うのか?と疑問に感じた方もいるのではないでしょうか。ホームページ改修を行うことでどんなメリットがあるのか疑問に思う方もいると思います。

本記事では、

- ホームページ改修とリニューアルの違い

- ホームページ改修のタイミング

- 自分で行うホームページ改修の流れとポイント

- ホームページ改修の注意点とよくある失敗

- ホームページ改修の費用相場と勘定科目

- ホームページ改修の補助金制度

を解説いたします。

ホームページの改修におけるタイミングと具体的な流れを知れば、自分でもホームページ改善ができます。同時に、ホームページ改修の注意点や良くある失敗も理解することで、より効果的なホームページ改修が実施できるはずです。

ホームページ改修にかかる費用相場や勘定科目、補助金制度なども解説していますので、初めてホームページ改修を検討している方はぜひ参考にしてみてはいかがでしょうか。

目次

ホームページの「改修」と「リニューアル」の違い

ホームページの「改修」と「リニューアル」は似たような言葉ですが、意味は若干異なります。「改修」とは部分的に修正を加えることです。反対に「リニューアル」はホームページ全体を作り直すことを意味します。

ホームページを運用していく上で、ページの一部に変更を加えたり、部分的に新機能を導入したい時は、まず「改修」を検討してみましょう。ホームページ自体を新しくして、コンセプトやターゲット、ブランディングの変更をしたい場合には「リニューアル」を実施することをおすすめします。

ホームページ改修のタイミング

ホームページの改修とリニューアルの違いを明確にしたところで、ここでは「改修」に焦点を当て解説をいたします。ホームページの改修を行うタイミングは、主に以下の5つです。現在抱えている課題に該当するものがあれば、ホームページの改修を検討しましょう。

サイトのデザインが古いと感じる時

自社サイトのデザインが古いと感じているのなら改修を行いましょう。デザインが悪いWebサイトは、知らぬ間に読者に負担を与えているかもしれません。デザインにこだわりすぎて、読者が見たいページが探しづらかったり、読みづらいページになっている可能性があります。ホームページを開設して3〜5年経ったら、デザインを見直すと良いでしょう。

アクセス数が減っている時

自社サイトへのアクセス数が減っている時は改修を検討しても良いかもしれません。読者がページを訪問しない何かしらの原因があるはずです。ページの情報が古かったり、間違った情報を掲載していたり、読者ニーズと合致しないコンテンツがあると、読者がアクセスしない原因となります。まずはホームページの改修が必要な箇所を分析することが大切です。

あわせて読みたい

サイト構造が分かりづらい時

サイト構造が分かりづらいと感じる時は改修を行いましょう。読者が欲しい情報へ速やかに辿り着けないと思ったら、すぐに離脱してしまいます。公開コンテンツにすぐ辿り着けるか、迷わずページを巡回できる導線が確保されているか確認してみましょう。サイト構造は、読者のホームページ滞在時間に大きな影響を与えます。

表示速度が遅い時

ページの表示速度が遅いと感じた時は改修を行いましょう。ページの読み込み時間が1〜5秒の場合、離脱率は90%と言われています。6秒の場合は106%、10秒の場合は123%の読者がサイトを離脱しているのです。表示速度測定ツールで自社サイトの現状を確認してみましょう。ページの表示速度は、読者において非常に重要な要素となっているため、改善するだけで集客効果を実感できるでしょう。

スマホに対応していない時

自社サイトがスマホに対応していない時も改修を行うタイミングになります。現在はPCよりもスマホで情報を閲覧している読者のほうが確実に多いものです。何かを調べる時、あなたもスマホを使用していませんか?スマホは場所を問わず情報検索が可能なため、多くの読者がスマホからサイトを閲覧します。スマホから見ても「デザインは崩れていないか」「レイアウトが崩れていないか」「見やすいページか」確認してみてください。

あわせて読みたい

ホームページ改修の目的

続いては、ホームページ改修を行う目的をご紹介していきます。ホームページ改修を行うことで、次の6つのメリットがあります。ホームページ改修を実施すべきかお悩みの方は、ぜひ参考にしてみてください。

アクセス数向上

ホームページ改修を行うことで、アクセス数向上が期待できます。ホームページ運用を行っている中で、アクセス数に伸び悩んだ経験をお持ちの方は多いでしょう。現状、アクセス数が伸びないとお悩みを抱え、ご相談に来られるお客様は珍しくありません。

まずは、ホームページにアクセスしてもらえるような対策や戦略を検討することが必要です。アクセス数を伸ばすためには、SEO対策を徹底したり、コンテンツマーケティングを実施したり、オウンドメディアを活用したりなど、多くの対策から自社に合った方法を検討する必要があります。

ホームページ改修を行うと、検索エンジンがページを認識しやすくなる効果が期待できます。アクセスするユーザーにとっても、分かりやすく使いやすいデザインとなれば、繰り返しホームページにアクセスしてくれる可能性が高まるため、リピーターが増えるきっかけにもなるのです。

さらに、ホームページに新しいツールを導入することで、これまでになかった新たな分析データを収集できるため、ホームページが抱える課題点を明確化できるでしょう。

ホームページ運用において、改修作業はあらゆる面から「ホームページを育てる」ことに繋がります。ホームページを育てることで、より多くの顧客にアクセスしてもらえるようになるため、成果を生み出せる理由となるのです。

めぐみやのWeb集客コンサルティング

Webサイトを活用して売上と利益向上を目指しませんか?

めぐみやが集客からサイト運営まで一貫してサポート致します。

ブランディング

ホームページ改修は、自社のブランディングに大きな影響を与えます。これまでホームページに対して何らかの課題を抱えている方が、ホームページ改修を検討していると思います。

しかし、自社のブランディング強化のためにホームページを改修する企業も少なくありません。ブランディングは、企業にとってビジネスの成功を左右する大きな要素です。

ブランド力があると、多くの顧客がファンになってくれるため、わざわざ宣伝をしなくても商品を購入してくれます。さらに、商品を愛用している顧客が、勝手に友人や家族に商品を宣伝してくれるため、ますますブランド力が高まるのです。

ブランド力が高いと、他社との価格競争をする必要もありません。取引先との交渉の際も、有利な条件が期待できます。自社のブランディングは、ビジネスの成功に直結する大きな要素なのです。

ブランディングの方向性を変更し、新たなブランドの価値を発信していくために、ホームページ改修を行う企業もあります。

あわせて読みたい

UX(ユーザー体験)の改善

ホームページ改修を行うことで、UX(ユーザー体験)の改善を図るケースもあります。従来は「良い商品を作れば売れる」世の中でした。しかし現代では、UX(ユーザー体験)がビジネスにおいて重要視されています。

例えば「情報が整理されていて見やすいホームページだった」「表示速度が早いためストレスなくサイトを利用できた」などがUXとなります。ユーザーが実際に体験して「使いやすい」「分かりやすい」などの「価値」を得ることで、商品やサービスの購入に繋がるのです。

ホームページ改修を行い、UX(ユーザー体験)を改善することで、より良いサービスを顧客に提供できます。

CVR(コンバージョン)の向上

ホームページ改修の目的として、CVR(コンバージョン)の向上が挙げられます。多くの企業が、ホームページでCVR(コンバージョン)されないとお悩みを抱えているのが現状です。

CVR(コンバージョン)されるホームページには、ユーザーをクリックさせるような仕掛けやアプローチが行われています。反対に、CVR(コンバージョン)されていないホームページは、情報量が不足していて魅力を感じてもらえない、クリックボタンが分かりにくく気づいてもらえないなど、いくつかの課題点が考えられます。

ユーザーに「商品を購入したい」「問い合わせをしたい」「無料資料をダウンロードしたい」などと思わせるデザインやコンテンツを導入することが必要です。また、より詳細な情報をホームページに掲載するため、ホームページ改修が行われるのです。

SEO対策の強化

ホームページ改修を行うことで、SEO対策の強化に繋がります。検索エンジンでさらに上位表示されるように、ホームページ全体の構造、コンテンツの質と量、テクニカルな部分も含め最適化することで、これまでリーチできなかった潜在顧客へのアクセスを増やすことができるのです。

具体的には、まずターゲットが検索する可能性の高いキーワードを分析・設定し、ホームページ全体に適切に組み込むことが必要です。トップページやコンテンツなどに自然な形でキーワードを配置することで、検索エンジンからの評価を高められます。

さらに、キーワードに沿ったオリジナルコンテンツを継続的に増やすことで、ユーザーの検索意図との合致度を高め、エンゲージメントの向上に繋がります。

内部リンク構造の最適化もSEO対策の重要な要素です。関連性の高いページ同士をリンクで繋げることで、クローラーが自社サイトを効率的に巡回できるようになります。その結果、各ページが評価され、検索順位の上昇に良い影響をもたらすのです。

SEO対策を強化することは、検索からの流入数を増やすだけでなく、ホームページの信頼性や専門性を高めると共に、ユーザー体験全体を向上させることに繋がります。検索エンジンからの高い評価は、ブランドイメージの向上となるため、長期的なビジネスの成長に繋がるはずです。

あわせて読みたい

効率的なホームページ運用

ホームページ運用は、コンテンツの更新や効果検証、セキュリティ対策、ドメイン管理など、多岐にわたる作業を日々行わなければなりません。これらすべての作業を考えると、多くの時間と労力をかけている担当者は非常に多いです。

そんな中、例えば、CMS(コンテンツ・マネジメント・システム)を導入することで、Webの専門知識がない人でも、ホームページを簡単に更新・管理することができます。また、自動化ツールやAIツールを導入することで、定期的なバックアップや問い合わせ対応の自動化が可能です。

つまり、これまで担当者が行ってきたホームページ運用に関わる時間と労力を削減できるため、より重要なコア業務に専念できるようになるでしょうホームページ改修を行うことで、日々の業務を見直し、より効率的なホームページ運用に繋げられるのです。

あわせて読みたい

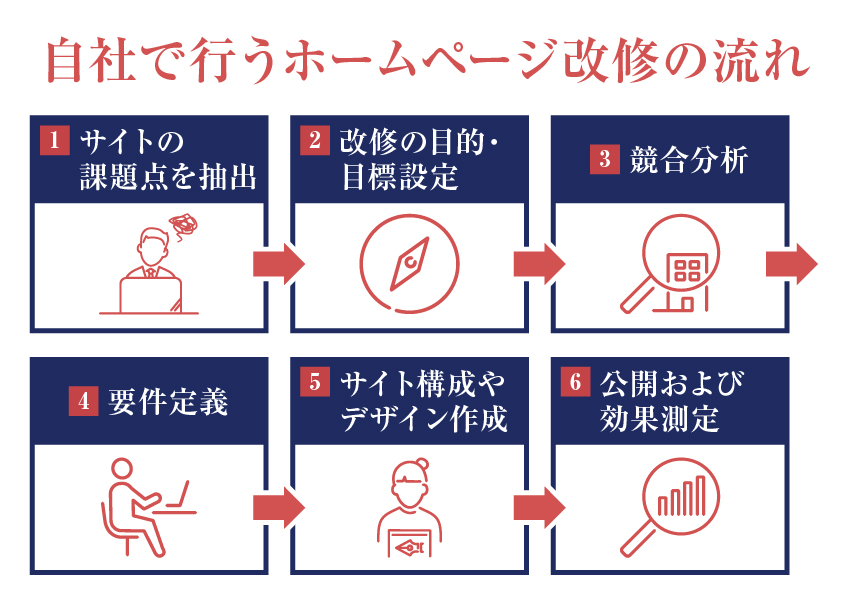

自社で行うホームページ改修の流れ

ここからは、自社でホームページの改修を行いたい方に向けて、実際にするべきホームページ改修の手順を一つずつご説明します。

サイトの課題点を抽出

まずは自社サイトにおける現状の課題点を抽出しましょう。「なぜホームページを改修するのか」を明確にしておくことで、効率的かつ効果のある改修作業が行えます。アクセス数が足りていない、特定のページで離脱率が高い、スマホからの閲覧数が少ないなど、サイトによって課題点は異なるはずです。まずは自社サイトの現状を分析し、課題点を明確にしましょう。

改修の目的・目標設定

サイトの課題点を抽出できたら、改修する目的と目標を設定してください。ここで設定した目的と目標は、実際の改修方法や具体的な対策などに直結します。

1日のアクセス数を100件にする、お問い合わせ件数を1ヶ月で10件獲得する、採用の申込みを10件まで増やすなど、数値は細かく設定することが大切です。改修におけるゴール値の設定をして、チームで目線合わせをしておくと今後の作業もスムーズに行えるでしょう。

競合分析

自社サイトにおける競合分析を行いましょう。集客獲得に成功している競合サイトを分析することで、自社と比べて異なる点が見えてきます。「どのような集客施策を行っているのか」「どのユーザー層をターゲティングしているか」など、集客獲得のヒントが隠れているはずです。ページの見せ方やレイアウトの仕方にも着目して、自社サイトに採用できる部分があればチェックしておきましょう。

あわせて読みたい

要件定義

競合分析が完了したら、いよいよ要件定義に入ります。自社サイトの方向性やコンセプトを実際に検討していきましょう。冒頭で抽出した課題点と、設定したゴールに沿って仮説を立てていきます。要件定義とは、プロジェクトを開始する前の段階で、必要な機能や技術など要件をまとめて提示する作業になります。要件定義を進めるにはある程度のWeb知識が必要です。自社に専門知識のある社員がいない場合は、集客コンサルティングの専門家に相談するのが良いでしょう。

めぐみやのWeb集客コンサルティング

Webサイトを活用して売上と利益向上を目指しませんか?

めぐみやが集客からサイト運営まで一貫してサポート致します。

サイト構成やデザイン作成

要件定義で明確にした内容に沿って、実際にサイト構成の変更やデザインを作成していきましょう。サイト構成はサイトマップ(全体の構成)を作成し可視化することで情報が整理できます。大まかなレイアウトを決めておくことでスムーズな作業が可能となるのです。

サイトの色使い、文字のフォントや大きさなどで、読者に与えるブランドイメージが変わってきます。理想とするサイトのイメージを事前にWebデザイナーとすり合わせて、求めているデザインを形にしましょう。あらかじめ認識合わせを行っておくと、理想のデザインに近い作品が期待できるのです。

公開および効果測定

改修が完了したら、実際にサイトを公開しましょう。サイトが公開されたら「どのように数値が変化したのか」「読者からの反応はどうなのか」効果測定を行うことが大切です。ホームページの改修効果が出るまでには時間がかかるため、焦らずに定期的な分析を行うことを心掛けてください。

あわせて読みたい

ホームページ改修のポイント

ここでは、ホームページ改修におけるポイントをご紹介します。ホームページの改修を行う前に、以下のポイントを押さえておきましょう。

ホームページの問題点を洗い出す

事前にホームページの問題点を洗い出すことが大切です。なんとなく改修作業を進めても効果は出ません。現状のホームページは何が欠点となっているのかリスト化しましょう。洗い出した問題点が明確になれば、解決するためのプロセスが見えてくるのです。

改修の目的を明確にする

問題点を整理した後は、改修の目的を明確にしましょう。目的がないまま改修をしても意味がないのです。例えば、旅行に関しても行き先が決まっていなければ進むべき方向や方角が分かりません。ゴールを明確にすることが、ホームページ改修における最大のポイントなのです。

定期的な更新を怠らない

ホームページは、定期的な更新が必要不可欠です。そのためには、ホームページ改修を行う前に、現状の更新状況を把握することがポイントになります。改修後の運用を想定し、更新頻度や更新体制の検討、コンテンツ増加におけるスケジュール感も改めて確認しておきましょう。

現時点で長期間の更新が滞っているページが多い場合は、ホームページ改修にて情報の整理・統合を行い、不要なコンテンツを削除することが必要です。反対に、煩雑な頻度での更新作業を行っている場合は、CMS(コンテンツ管理システム)の導入や見直しを行い、効率的な更新体制を構築する必要があるでしょう。

ホームページの改修前に現状の更新状況を把握することで、今後の効率的な運用体制が構築できます。

あわせて読みたい

ドメインはなるべく変更しない

ホームページ改修は、なるべくドメインを変更しないようにしましょう。ドメインをそのまま使用するとメリットが多いからです。ホームページへのURLやメールアドレスを変更する必要がなく、被リンク(外部から自社サイトへのリンク)の効果も持続できます。また「ドメインパワー」と呼ばれるドメインの評価や運用力も引き続き蓄積されるため、SEOにおいても良い効果があるのです。

URLを変更する際はリダイレクト設定を

ホームページの改修においてURLを変更する場合は、必ずリダイレクト設定を行いましょう。リダイレクトとは、今までのURLにアクセスしても、自動で改修後のホームページへ転送される処理のことです。古いURLのリンクからアクセスするユーザーや、以前登録したブックマークからアクセスするユーザーもいるでしょう。リダイレクト設定を行わなければ、せっかくサイトにアクセスしてもエラーが表示されてしまいます。改修後のホームページを閲覧してもらえるようリダイレクト設定をしておくことがおすすめです。

制作会社に依頼する場合は、提案内容で比較

ホームページ改修を制作会社に依頼する場合は、提案内容を比較しましょう。制作会社によって作業スタイルや費用相場も異なります。まずは制作会社の得意分野や実績を確認し、どんなホームページを作成してくれるのか事前に確認しておくことが重要です。自社と相性が良さそうな制作会社を選定するためには、提案内容を事前にヒアリングし、担当者とのコミュニケーションが円滑にとれるか確認しましょう。

めぐみやのWebサイト制作

効果的なWebサイトを作りたいけれどどうすれば良いかお悩みではありませんか?

集客と運用の実績を活かし御社ビジネスの成果に直結するWebサイトを構築致します。

ホームページ改修の注意点とよくある失敗

ここでは、ホームページ改修における注意点やよくある失敗をご紹介します。改修を検討されている方は、ぜひ次の5つを確認してみてください。

明確な目的がない

ホームページ改修を行う明確な目的がなければ、実際に改修を行っても失敗する可能性があります。なぜなら、何をどう改修すれば良いのか判断できないからです。

多くの場合、ホームページの成果が出ていないと感じ、改修を検討するでしょう。しかし、その原因や具体的な課題が特定できなければ、本質的な解決には至らないのです。

もしも自社のみで課題の特定が難しいようであれば、専門家に相談してみるのも一つの方法です。ただし、その際も「何を改善したいのか」という方向性が定まっていなければ、無駄な時間とコストがかかるだけとなってしまうでしょう。

ホームページの改修を行う前には、自社が抱えている課題を事前に把握し、改修の目的を明確に持つことで、行うべき対策が見えてくるのです。

デザインを重視しすぎ

ホームページのデザインを重視しすぎると、期待するほどの成果が得られないだけでなく、逆効果となる可能性もあります。

せっかく改修を行うのであれば、より見た目が美しく斬新なデザインに変更したいと感じるかも知れません。しかし、デザインの変更による本来の目的が見えていなければ、ユーザー体験を損ねてしまう原因となります。

例えば、ターゲット層とかけ離れたデザインは、ホームページへの不信感や使いにくさを招き、離脱率を高めるきっかけとなるのです。

美しいデザインは、ユーザーが快適に目的を達成するための手段にすぎません。その本来の目的を見失うことのないように、ユーザビリティとのバランスも考慮しながらデザインの改修作業を進めることが大切です。

スケジュールの遅延

ホームページ改修を始めたはいいものの、ホームページ改修における必要な期間やスケジュールを事前に確認しておらず、完成予定日に間に合わないといった失敗例は少なくありません。

改修作業を進めていく中で、さまざまな意見や提案が生まれ、社内での方向性決定に時間がかかる場合があります。また、コンテンツの作り直しや確認作業で、予想外の時間を要したりすることも原因として挙げられます。

さらに、ある程度出来上がった段階で「思っていたページと違う」「もっとこの部分を修正したい」といった意見が出ることもあり、大幅な変更が必要となるケースも少なくありません。

これらの原因が重なり、結果として予定していた完成日に間に合わない恐れがあります。改修を繰り返すうちに、当初予定していたイメージとは異なるホームページが完成してしまう可能性もあるでしょう。

このようなスケジュール遅延を防ぐためには、事前に改修後の具体的なイメージを明確にし、細かなスケジュールを立てておくことが大切です。本来のホームページ改修における目的を常に意識し、関係部署を含めてしっかりと確認しながら進めていきましょう。

予想以上の高額コスト

ホームページの外注先からさまざまな提案を受け、当初の予定を大幅に上回るコストが発生してしまうケースもあります。複数のデザイン案の作成や、追加の修正を繰り返し行うことで、追加料金が発生するケースは珍しくありません。

改修が終了してから予想以上のコストで悩まないために、事前に外注業者との打ち合わせを入念に行いましょう。修正範囲や追加機能の費用、イレギュラーなトラブルが発生した場合の費用負担までしっかりと確認することが大切です。無駄なコストを生まないためにも、契約内容をしっかりと把握する意識が必要となります。

改修してから更新しない

ホームページ改修が終了したことに安心し、改修後の更新を怠るケースも珍しくありません。ホームページ改修をゴールだと勘違いしていませんか?ホームページは公開してからが本番です。

ホームページ改修は、あくまでも自社サイトをより良くするためのスタートラインです。時間が経てば、掲載している情報が古くなったり、デザインが時代遅れになったりする可能性があります。また、検索エンジンのアルゴリズムも常に変化するため、改修時のSEO対策だけでは効果を持続できません。

ホームページ改修後も、ユーザーが求めている情報を常に把握し、鮮度のあるコンテンツを保つことが大切です。コンテンツの定期的な投稿、事例の紹介、最新サービスのアップデートなど、積極的に情報を追加しましょう。さらに、アクセス状況を分析し、ユーザーの行動に基づいた改善を続けることで、ホームページの集客力やコンバージョン率を高めることができます。

ホームページの改修後こそ、積極的に運用し自社サイトの成長に繋げていく意識が大切です。

あわせて読みたい

ホームページ改修にかかる費用相場と内訳

ホームページ改修を専門家に依頼する時に、実際にかかる費用相場を解説します。料金は制作会社によって異なるため、目安として参考にするのがおすすめです。

ディレクション費

ディレクション費とは、ホームページ改修における全体的な進捗管理や、スケジュール調整を行ってくれるディレクターを依頼した際の費用です。ホームページ改修にかかる総額の10〜30%、またはディレクターの稼働日数(1日あたり4〜6万円)が相場となります。ホームページの規模や、依頼する制作会社の規模によって費用は異なるため注意してください。

サイト設計費

サイトの設計費とは、サイトマップ(全体の構成)を設計したり、Webサイトの仕様を設計するための費用です。小規模なサイトなら30万円前後、SEO対策まで依頼する場合は50万円以上が相場となります。SEO対策は、オーガニック検索(自然検索)からの流入を増やす重要な鍵となりますが、高度な専門知識が必要なため高額となるケースが多いでしょう。SEO対策は、長期的な集客効果が見込めるため、意味のある投資なのです。

デザイン費

デザイン費は、トップページや下層ページのデザイン、レスポンシブデザインを作成する費用も含まれます。一般的な費用相場は30万円前後ですが、レスポンシブデザインを作成する場合はPCサイト制作費の50〜100%の追加費用がかかるでしょう。制作会社によってデザインするページ毎に費用が異なるため、事前に見積もりと実績を確認しておくことが大切です。

コンテンツ制作費

自社にある既存のテキストや素材を使用する場合、費用はかかりません。新たなコンテンツを社内で制作するのが難しい場合は、制作会社やライターに依頼すると良いでしょう。1文字単価0.1〜10円×コンテンツの文字数で計算されるケースが多いです。依頼するコンテンツの内容や作業量によって費用は異なります。

コーディング費

コーディング費とは、サイト改修においてページを構築するためのプログラムコード(HTML、CSSなど)を用いた作業費用になります。15〜45万円が相場となりますが、ページの長さや仕様で金額は異なるでしょう。ページ単価×ページ数で算出するケースもあるため、作業ページが多いほど高額となります。

動作確認(テスト)、バグ修正費

改修し終えたサイトの動作確認やバグ修正費に関しては、10万円前後が相場となります。コーディング費用と合算されるケースもあるため、見積書を確認しておきましょう。改修したページが正しく表示されているか、正常に機能しているか、あらゆるデバイスからアクセスしても動作に耐えられるかなどを確認する重要な作業です。

あわせて読みたい

ホームページ改修費用の勘定科目

ここでは、上記でご説明したホームページ改修にかかる費用をどのように計上すれば良いのか、資産計上の観点からお伝えしていきます。

一般的なのは広告宣伝費

ホームページ改修の費用計上は、広告宣伝費が一般的です。企業のホームページにおける役割は、企業情報や商品・サービスの情報発信といった「広告」として捉えられるからです。

ホームページのリニューアルやSEO対策の強化、サイト構成やデザインの改修などは、基本的に広告宣伝費として計上する企業が多数でしょう。

ドメインの取得費用やサーバー費用、コンテンツ制作費なども広告宣伝費として計上されるケースもあります。勘定科目に明確な定めはないため、社内で分かりやすく管理しやすい勘定科目を使用すると良いでしょう。

小規模な改修やメンテナンスなら修繕費

しかし、小規模な改修やメンテナンスを行った際は、修繕費として計上されます。ホームページに不具合がある際の修正や、デザインの微調整などがこれに該当します。

被リンク切れの修正や、誤字脱字の修正、小規模な機能の追加も、修繕費で良いでしょう。修繕費は、メンテナンスや修正、原状回復や維持にかかる費用が計上されることが一般的です。

ホームページの現状維持を目的とした改修であれば、修繕費に該当します。

高いスペックを持つのなら無形固定資産

先ほど、ホームページの役割は広告として捉えられると解説しました。しかし、ホームページ自体が高いスペックを持っているケースは例外です。

例えば、ECサイトをイメージしてもらえたら良いでしょう。ユーザーが個人のアカウント情報を入力してログインする機能や、商品やサービスの検索機能、そのままオンラインショッピングができる機能を兼ね備えたホームページは、無形固定資産として計上されます。

これは、ホームページが単なる宣伝目的ではなく、企業の資産として捉えられるからです。

ホームページ改修は資産計上できる?

そもそもホームページ改修は資産計上できるのか疑問に思う方もいるでしょう。ホームページ改修が資産計上できるかどうかは、ホームページの目的や改修の内容、金額や利用期間など、さまざまなポイントを総合的に判断する必要があります。

前述したとおり、単なる宣伝目的のホームページは資産計上できません。しかし、ホームページ自体に決済機能を追加したり、顧客管理システムとの連携を追加したりなど、大規模な改修は資産計上できる可能性があります。

また、1年以上の長期的な利用を目的としたホームページ改修は、かかる費用が高額になることを踏まえると、資産計上できる可能性もあるのです。

ホームページ改修費用の勘定科目については、企業における税務上の判断に影響するため、税理士などの専門家に相談の上判断するのがおすすめです。ホームページ改修にかかった費用の関連書類(契約書や発注書、請求書など)は、整理しておくと良いでしょう。

あわせて読みたい

ホームページ改修に役立つ補助金制度

ホームページ改修を行う際に押さえておきたいのが補助金制度です。ここでは、ホームページ制作に役立つ補助金制度をご紹介します。対象となる補助金制度があれば、コスト削減となる可能性があります。

※ 2024年8月現在の情報を掲載しております。

IT導入補助金

IT導入補助金とは「4大補助金」と呼ばれる主要な補助金制度です。IT導入補助金は、ITシステムを導入するためのホームページにかかる経費が対象になります。単純なホームページ制作やLP制作、リニューアルは対象外なので注意してください。あくまでも「デジタル化に繋がるようなシステムを導入する」ことで利用できる補助金なのです。ECサイトの開設やカスタマーサポートの導入などが対象となります。

小規模事業者持続化補助金

小規模事業者持続化補助金も4大補助金の中の一つです。小規模事業者持続化補助金は、ホームページ制作とリニューアルどちらも対象となる補助金になります。ホームページ制作費以外にも、SNSやYouTube運用に関しても「ウェブサイト関連費」として一緒に計上されます。ウェブサイト関連費は、小規模事業者持続化補助金として申請できる経費の一部で、申請総額の4分の1までを上限としています。つまり、交付される金額としては高額にならないケースがほとんどです。また、ウェブサイト関連費のみでの申請は不可のため注意してください。

事業再構築補助金

事業再構築補助金とは、新型コロナの影響により売上が見込めなくなった中小企業が対象となる補助金制度になります。新規事業に伴うホームページ制作費用として申請が可能です。また、ECサイトの構築や宣伝のための広告費にも該当します。ホームページ制作費用のみでの申請はできないため注意してください。あくまでも「新規事業展開に関する補助金」と認識しておきましょう。

ものづくり補助金

ものづくり補助金とは、中小企業の生産性向上を目的とした「製品やシステム」が対象となる補助金制度です。新サービスの開発や生産プロセスの改善などに該当するため、基本的にはホームページに関する費用は該当しません。しかし、申請方法によっては対象となった事例もあります。補助金を申請する際は、関連機関へ確認したり専門家に相談しながら行うと良いでしょう。

地方自治体ホームページ作成費用補助金

地方自治体でホームページ作成費用に関する補助金を公募しているケースもあります。各自治体によって内容が異なるため、それぞれの自治体のホームページをチェックしてみてください。販路開拓や売上向上が見込める場合であれば、対象となる可能性は十分にあります。しかし、地方自治体の補助金に関しては発見しづらく、公募期間が短い傾向にあることがデメリットです。頻繁に情報をチェックする必要があります。

めぐみやのWeb集客コンサルティング

Webサイトを活用して売上と利益向上を目指しませんか?

めぐみやが集客からサイト運営まで一貫してサポート致します。

ホームページ改修の成功事例

最後に、ホームページ改修の成功事例についてご紹介します。弊社での実績を3つ取り上げますので、自社のホームページ改修におけるイメージを掴んでいただけたら幸いです。

事例①Webサイトリニューアル

一つ目の事例は、「自社サイトでの集客で受注を獲得したい」というご要望から、ホームページリニューアルの相談をいただいた案件です。「Web集客」と「デザイン」の両面から設計できる点を評価いただき、弊社めぐみやへご依頼いただきました。

Webサイトの集客力向上と実際の受注獲得を目指し、ターゲット層に合わせたデザインをご提案するとともに、ユーザー導線の綿密な設計を構築いたしました。さらに、お客様自身で容易に更新ができるようなシステムの構築をサポートいたしました。

その結果、企業のブランドイメージに沿った、分かりやすく洗練されたデザインのWebサイトが完成しました。

事例①Webサイトリニューアル

二つ目の事例は、社名変更に伴うWebサイトリニューアルをご依頼いただいた案件です。Webサイトリニューアルにあたり、デザインの一新と、現状のWebサイトにおける課題の解決をご要望いただきました。

お客様のサービスの魅力を最大限に引き出すコンテンツの制作と、スムーズなユーザー体験を実現するための導線設計を行いました。また、リニューアル後の効率的な運用を考慮したシステム設計を実施。その結果「想像を遥かに上回るWebサイトに仕上げていただいた」との大変嬉しいお声をいただいております。

事例②広告・コンテンツ改修

三つ目の事例は、現状のリスティング広告における費用対効果にご不満を感じ、弊社にご相談いただいた案件です。単にキーワードだけでなく、商圏やターゲットとなるユーザー層を詳細に分析した広告配信を実施。広告のみならず、現状のコンテンツにおけるパフォーマンスも測定いたしました。

広告改善のプロセスを明確にご提示した上で、迅速に具体的な改善策を実施した結果、お客様からはめぐみやのレスポンスの早さと専門性をご評価いただきました。

これらの事例は、それぞれ異なる課題を抱えていましたが、お客様のホームページにおける目的達成に向けて、デザイン、集客、運用といった多角的な視点からWebサイトの最適化をサポートさせていただきました。

めぐみやは、お客様のホームページを単に改修するだけでなく、その後の長期的な成果獲得を見据えたご提案とサポートをいたします。ホームページにおけるお悩みを抱えておりましたら、ぜひお気軽にご相談ください。企業ビジネスの成長に貢献できるよう、全力でサポートさせていただきます。

めぐみやのWebコンテンツ制作代行

見込み客に響くWebコンテンツ作りにお悩みではありませんか?

ターゲットを確実に捉えるコンテンツ制作で見込み客の獲得をサポート致します。

まとめ

ホームページの改修とは、ページの一部に変更を加えたり、部分的に新機能を導入することを指します。アクセス数が減っている、サイト構造が分かりづらい、表示速度が遅いなどの悩みがあるのなら、ホームページを改修するタイミングかもしれません。

自社で改修を行う際は、ホームページの課題点を必ず明確にしておきましょう。自社のリソースが足りない場合や、自社のWeb集客に関する知識がない場合は、Web集客コンサルティングに相談するのがおすすめです。企業の特徴や強みに合わせたマーケティングプランの立案や、課題解決における最善策を提案をしてくれるため「効果のあるホームページ改修」が可能となるのです。

本記事では、ホームページ改修における費用相場と補助金制度もご紹介しました。誰もがコスト削減しながらホームページ運用をしたいと感じているはずです。自社の予算額と相談し、計画的にホームページ改修を進めましょう。補助金制度についても、利用する際は専門家に相談することで、削減できるコストが明確になります。

- ホームページ改修は課題点を明確にして目的と目標設定を行うことが非常に重要

- 補助金制度を利用する際は、関連機関へ確認したり専門家に相談しながら進めると良い

- 制作会社に依頼する場合は得意分野と実績を確認し、事前に提案内容を確認することが大切

ホームページ改修に関するよくあるご質問

最後によくあるご質問をいくつかご紹介致します。

みなさまのWeb集客にお役に立てば幸いです。

その他、ご不明な点がございましたら以下のリンクよりお気軽にご相談下さいませ。

無料オンライン相談はこちらからどうぞ。

Q

ホームページの改修を行うべきタイミングはいつですか?

A

ホームページのデザインが古く感じられたり、ユーザーの離脱率が高くなった場合、またはSEOの効果が薄れてきた場合が改修を検討するタイミングです。

Q

ホームページ改修に必要な予算の目安はどれくらいですか?

A

改修の規模や目的によりますが、数十万円から数百万円の範囲で予算を組むことが一般的です。

Q

ホームページ改修の期間はどれくらいかかりますか?

A

改修の内容や規模により異なりますが、通常は1ヶ月から3ヶ月程度の期間が必要です。

Q

ホームページの改修によって得られるメリットは何ですか?

A

改修により、ユーザーエクスペリエンスの向上、SEO効果の強化、コンバージョン率の向上、最新のデザイントレンドへの対応が期待できます。

Q

SEO対策のためにホームページを改修する必要がありますか?

A

はい、検索エンジンのアルゴリズム変更に対応するために、定期的な改修やコンテンツの更新が推奨されます。

Q

ホームページ改修時にデザインと機能のどちらに優先順位をつけるべきですか?

A

両方が重要ですが、ユーザビリティとコンバージョンに直結する機能に優先順位を置くことが多いです。

Q

ホームページ改修後に必要なメンテナンスはありますか?

A

定期的なセキュリティチェックやコンテンツの更新、SEOの見直しなど、継続的なメンテナンスが必要です。

Q

ホームページ改修において注意すべき点は何ですか?

A

改修前に明確な目標設定を行い、ユーザー視点での利便性を重視することが重要です。また、SEOの効果が一時的に低下する可能性も考慮する必要があります。

Q

ホームページ改修時にアクセス解析データをどのように活用すればよいですか?

A

現在のユーザー行動を分析し、改修後の設計に反映させることで、ユーザー満足度の向上を図ることができます。

Q

ホームページ改修時にコンテンツの見直しも行うべきですか?

A

はい、コンテンツの鮮度やユーザーにとっての価値を再評価し、必要に応じて更新や削除を行うことが重要です。

Q

モバイル対応はホームページ改修で必須ですか?

A

現在、多くのユーザーがモバイルデバイスからアクセスするため、モバイル対応は必須です。

Q

ホームページ改修において外部のプロに依頼する利点は何ですか?

A

プロの視点で最新のデザインや技術を導入できるほか、SEOやマーケティングの戦略に基づいた効果的な改修が期待できます。

Q

ホームページ改修後、どのように成果を測定すればよいですか?

A

アクセス解析ツールを使い、トラフィックやコンバージョン率の変化をモニタリングすることで、改修の効果を測定できます。

Q

ホームページ改修時にレスポンシブデザインを採用するべき理由は?

A

レスポンシブデザインは、さまざまなデバイスでの表示を最適化し、ユーザーエクスペリエンスの向上とSEO効果の向上を図ることができます。