記事の監修

Web集客・マーケティングの専門家として、15年間にわたり厳格な基準と緻密な戦略をもって中小企業の成功を導く。

一時的な集客の手法に頼ることなく、中長期的な効果を持続させる本質的なWeb集客の構築に注力。

『恵ある集客を。』をスローガンに掲げてクライアント様のサービスや商品の核心的な魅力を、的確にターゲットに伝えることを重視したWebサイト運用をサポート。

販売戦略なき値引きは諸刃の剣です。事業において、値引き販売を長期化させると取り返しのつかないことになります。たとえ、1%の値引きでも本来得られたはずの収益を失うことになるでしょう。値引き販売は、一時の売上拡大に効果を出しますが、長期的にはビジネスの可能性を小さくすることにもなります。そのため、値引き販売について理解することが大事です。

この記事では、Webによる値引き販売について長期的な視点での事業に及ぼす影響を解説していきます。企業の事業責任者が、顧客獲得と売上向上を目的とした値引き販売を施策中であれば、すぐに取り組まないで一呼吸おけるヒントとなるでしょう。ぜひ参考にしてみてください。

- 値引き販売になる主な原因を知りたい方

- 値引き販売のデメリットを知りたい方

- 値引き販売から脱却した集客法を知りたい方

目次

値引き販売が長期化する主な要因

まずはじめに値引き販売が長期化する主な要因について簡単にご紹介します。

値引き販売が一過性のイベントではなく、長期化する現象となっている背景にはいくつかの要因が存在します。以下に主なポイントを詳しく解説します。

激しい競争環境

現代の市場は多くの企業が参入しやすく、それによって競争が激化しています。値引き販売は他社との差別化を図る短期的な手段とされていますが、競争が激しくなるにつれ、この手法が常態化してしまう傾向があります。

あわせて読みたい

消費者の価格意識

インターネットの普及により、消費者が価格比較を簡単に行えるようになりました。これにより、消費者はより価格に敏感になり、値引き販売が期待されるようになっています。

シーズン外商品の在庫処分

季節やトレンドに左右される商品は、需要が減少するとすぐに在庫となってしまいます。この在庫を効率的に処分するために、長期的な値引き販売が行われることがあります。

デジタルマーケティングの影響

デジタルマーケティングが進化するにつれ、企業は消費者の購買履歴や興味をもとにパーソナライズされた値引き販売を提供できるようになりました。これにより、消費者が値引きに慣れ、その期待値が高まっています。

値引き販売が長期化すること

それでは、値引き販売が長期化することについて解説していきましょう。企業が事業を展開していくにつれて、思ったように業績が伸び悩むことはよくあることです。ビジネスに正解はないですし、また、何もしないでいても業績はよくなりません。

そのため、事業責任者は、あらゆる施策に打って出ることが考えられます。その1つが既存商品やサービスの値引き販売です。値引き販売をすることは、本来設定された商品やサービスの価格に対して、割引を行う「安売り」になります。

「安売り」を実行すると本来、原価コストなどにより設定された価格により植え付けられた商品やサービスの価値を下げることになるのです。そのため1度、値引き販売を実行してしまうとなかなか元の値段に戻せなくなります。

顧客は、値引き販売で設定した安い価格に対して適正さを感じ、元の通常価格に戻した場合、売上が減少してしまうことが考えられるからです。

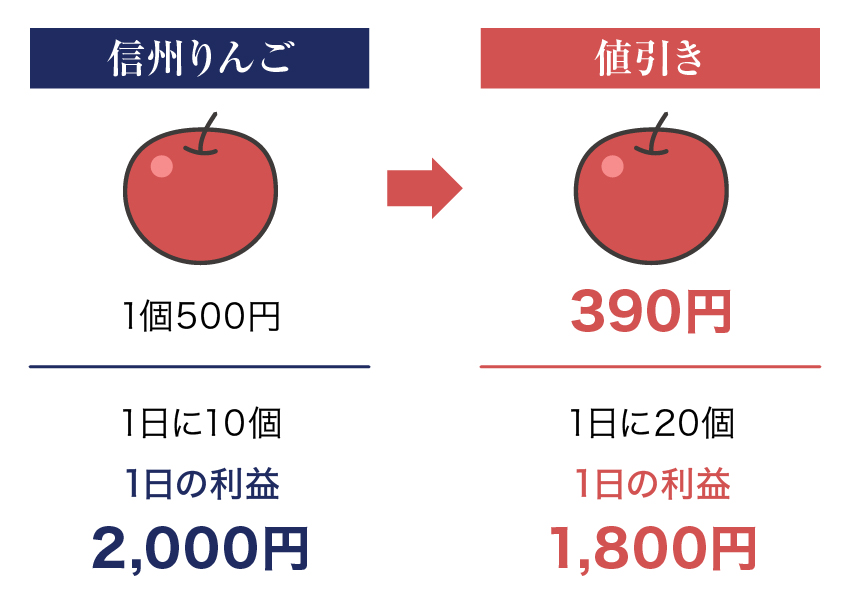

たとえば、1個500円の信州りんごを販売していたとしましょう。1個500円の信州りんごは、現状で1日に10個売れる程度です。仕入れ値1個300円の高級な信州りんごがなかなか思うように売れないので、1個390円に値引きして販売しました。

すると、1日に倍の20個売れるようになったのです。一見、値引き販売の成功と思えることでしょう。ただし、信州りんごの仕入れ値は300円です。1個売れたとしても90円の利益にしかなりません。本来ならば、1個売れるごとに200円の利益を想定できたのです。

1個500円で販売していた時の1日の利益が「200円×10=2,000円」に対して、1個390円で値引き販売に変えてからの1日の利益が「90円×20=1,800円」になります。つまり、本来得られるはずだった利益を1日につき200円、失っていくことになるのです。

この200円の値引き分が積み重なることが値引き販売の長期化する状態になります。一旦、値引きで販売してしまうとなかなか元の値段に戻せなくなることが、値引き販売が長期化の特徴と言えるでしょう。

あわせて読みたい

販売戦略がない場合

では、値引き販売を行う場合、どのような点に注意すればよいのでしょうか。それは、販売戦略があっての値引き販売であることが前提となります。闇雲に「競合が値段を下げていたから値引きすることにした」などという戦略のない値引きを実行した場合、経営を圧迫する要因になるでしょう。

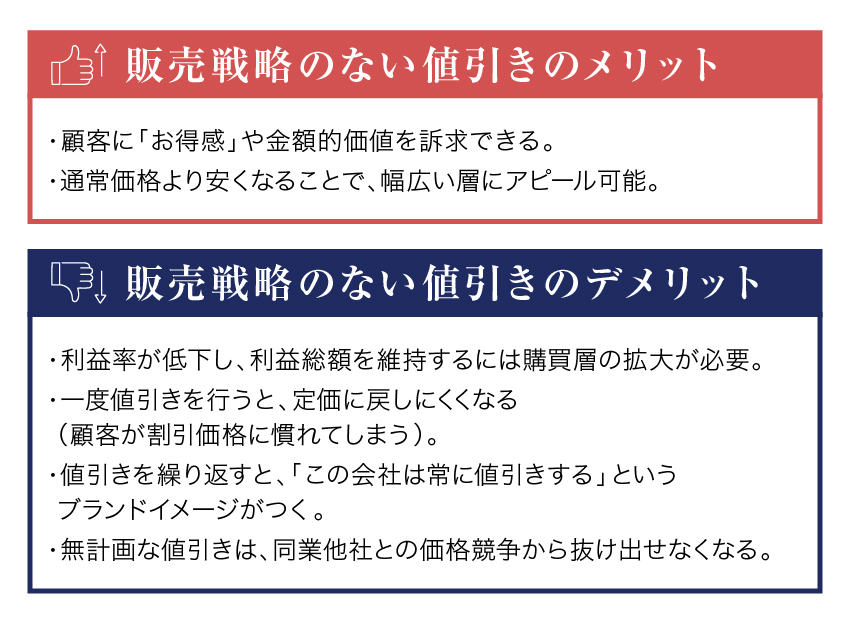

販売戦略のない値引きのメリット

先ほど取り上げた販売戦略のない値引きを実行した場合、どのようなメリットがあるでしょうか。販売戦略のない値引きは、顧客に金額の価値を訴求することができます。いままで通常価格で売られていた商品を割引価格により、購入することができるからです。結果的に、金額価値による訴求は、幅広い層にアピールすることができるでしょう。

販売戦略のない値引きのデメリット

では、販売戦略もなく値引きをした場合のデメリットを見ていきましょう。販売戦略のない値引きは、1つの商品あたりの利益率を低下させます。そのため、利益の総額を増やすためには、購入してくれる購買層を増やすことが不可欠になるでしょう。

さらに1度、値引きしてしまった金額は、先ほど例に出した「信州りんご」のように元の定価に戻しにくくなります。割引いた価格が定着してしまい、元の定価に戻したとたんに売上が落ちてしまうことは少なくないのです。

また、企業の事業スタイルとして、値引きをくり返すことにより「この会社の商品は、時期が来れば割引価格になる」という値引きをする印象を与えてしまいます。

このように、売上が思うように上がらないという理由だけで、販売戦略もなく値引きをしてしまえば、同じ値引き競争をする企業との競争から抜け出せなくなるのです。

くれぐれも、値引きは販売戦略の1つとして、経営分析の上で実施することが求められるでしょう。経営上のデータを参考にしないで、時流にのった値引きだけは避けることが大事です。

めぐみやのWeb集客コンサルティング

Webサイトを活用して売上と利益向上を目指しませんか?

めぐみやが集客からサイト運営まで一貫してサポート致します。

Web戦略を長期的な視点で捉えた場合

続きまして、値引き販売をWeb戦略の長期的な視点で捉えた場合は、どうなるのでしょうか。Web戦略は、インターネットからの情報収集とからめた施策になるため、対象になる顧客や顧客の行動など、データ分析のうえ事前に想定して実施していくのです。

Web戦略では、リアル集客以上に顧客データを重要視して展開されるため、長期的な視点で取り組む必要があるでしょう。

あわせて読みたい

長期的な視点とは

Web戦略において、長期的な視点とは自社の商品やサービスをつなぐ顧客との関係性のことがあげられます。短期的な視点では、自社商品の売り上げを増やすことだけに注力して、購入後の顧客に対して、特に対応しない姿勢です。

自社で取り扱う商品やサービスが、世界にたった1つだけの貴重なものであれば、オンリーワンの価値を顧客に与えることができます。顧客も「喉から手が出るほど欲しい」強い欲求があるため、購入後のアフターフォローなど気にしないで購入を決断するのです。

モノがあふれている現状では、このような強い欲求で購入される商品やサービスは、なかなかありません。そのような現状からも、Web戦略を長期的な視点で捉えた場合、顧客との関係性を続けていくことが必要となるのです。

あわせて読みたい

事業に及ぼす影響

それでは、Web戦略における長期的な視点を持つうえで、値引き販売を実施した場合、事業にどのような影響を及ぼすのでしょうか。値引き販売が及ぼす影響は、4つあります。

値引き価格の標準化

Web戦略で値引きを長期化した場合、いずれは値引き価格が標準化していくでしょう。信州りんごの例で判断すると、1個500円の信州りんごに対して、1個390円の値段が妥当になってきます。値引きの長期化は、事業の商品価値を下げた状態を標準化する悪循環が待ち受けているのです。

値引きにより稼働率の低下

値引きを長期化させることにより、見込み客に「いつでもこの金額で購入できる」という安心感を与えてしまいます。値引き販売を長期化することは、低価格の標準化だけではなく、値引き価格に期限がなければ、購入を急ぐ必要がありません。せっかく値引きをしても、購入者が増えなければ、稼働率の低下にもつながるのです。

競合他社との価格競争

値引き販売の長期化は、あつかう商品と類似する競合他社との価格競争を生みだします。競合他社が価格を1円でも安く設定すれば、「負けていられない」と、1円安くするような最安値競争となるでしょう。

利益減少が続き経営を圧迫

たとえ価格競争に勝ったとしても、値引き販売の長期化は、利益の減少による経営の圧迫が待ち受けているのです。競合他社との価格競争は、事業の存続にも影響を及ぼすことになるでしょう。

値引きをする企業と印象を与える

先述しましたが、値引きをした際は、顧客にとって「お得感」と「安さ」、「親切さ」、「お客様ファースト」などのイメージアップにもなります。そのため、値引き実施後は一時的に顧客の評判が高くなることも考えられます。ただし、昨今のインターネットの普及による情報収集環境では、「商品やサービスを認知した後に比較検討している」という行動が簡単に行えるようになりました。

そのため、値引き幅が大きすぎると、「もしかして欠陥品なのかもしれない」「売れ残りを処分するつもり?」という不安感も生まれてきます。さらに、値引きを実施した場合、値引いた金額から元に戻すことができないため、値引き価格が標準化されていくのです。

この流れが値引きの長期化による「値引きをする企業」とイメージの植え付けになります。結論として、値引きは効果的に行うことが現実的です。

値引き項目の種類

値引き販売を無計画にはじめてしまうことが、値引き販売の標準化となり、経営を圧迫していくことを説明してきました。そのため値引き販売を効果的に使うには、値引き項目の種類を理解する必要があります。

- 新商品値引き

- 定期購入による値引き

- 個数による値引き

- 回数による値引き

- 人を紹介して値引き

- 団体購入で値引き

- 下取りで値引き

- 訳あり商品値引き

- 会員登録で値引き

- レビュー投稿で値引き

- 休眠顧客へ最後の訴求で値引き

新商品値引き

新商品値引きは、従来からある商品と比べて、世の中に出回っていない事実があるため、商品による実績やレビューなどがありません。そのため消費者にしてみても、比較対象とする商品も少なく、「妥当な金額」がわからない状態となります。

新商品値引きでは、世に出回っていない商品を試してもらう意味もこめて、消費者に「この金額なら利用してみよう」と判断できる値引きを設定することが大事です。値引き幅が、「新商品につき30%オフ」など通常価格との差を広げることにより、購入して満足しないときの「新商品だから仕方がない」という理解にもつながります。

ただし新商品値引きは、あくまでも新しい商品の割引です。いつまでも値引きしておくべきではなく、期間を設定して通常価格に戻すことが必要になります。

定期購入による値引き

定期購入による値引きは、継続利用の約束による値引きです。おもに化粧品や洗剤、日常の消耗品の販売に取り入れられる値引き方法となります。既存顧客から継続購入してもらうことは、新規顧客獲得よりも手間をかけないで収益を上げやすいのです。

個数による値引き

個数による値引きは、「2個購入しても1個購入の値段と変わらない」というお得感で訴求する値引きになります。個数による値引きは、有形商品の数量販売に有効的です。個数が増えることにより、1個当たりの割安感が高くなるからです。ただし個数値引きは、限定的に行わないと、通常価格での購入意欲を落とすことになります。

回数による値引き

回数による値引きは、リピーターに向けた複数回利用を訴求する値引きです。「○○回利用で○○ポイント贈呈」など、ネットショップで見かけるポイント付与の仕組みと似ています。回数による値引きは、何回利用すればどのくらいの値引きが適用されるか?明確にしておくことが必要です。

人を紹介して値引き

人を紹介しての値引きは、既存ユーザーの体験による説得力を活用した値引きになります。既存ユーザーが実際に商品やサービスを利用した事実から、周囲の見込み客に紹介するため、成約しやすい取り組みとなります。ただし既存ユーザーの協力が必要なため、人を紹介してくれたユーザーの値引き率は魅力的であることが必要です。

紹介による顧客獲得は、顧客による集客になるため、値引き率も高めであれば、顧客が勝手に紹介してくれるようになります。

団体購入で値引き

団体購入での値引きは、現代社会の流れにそった値引きとなります。「少ししか使わないのに1人で購入するには高すぎる」と購入をためらっているユーザーにとって、同じ目的の他のユーザーと商品をシェアする動きにそった値引きです。

また企業による団体購入での値引きは、単純に数量を多く購入してもらえるメリットから、1個当たりの料金を安くする値引き方法となります。アプリやツールなどの法人向けバンドル版などが該当するでしょう。

下取りで値引き

家電などでよくある値引きの1つ、下取りによる値引きです。不要になった機器などを下取りに出して、いくらか値引きをする仕組みになります。下取りの対象となる商品は、自宅に置いておくと場所をとるようなモノです。とくに大型の商品は、下取り値引きの対象になりやすいでしょう。

下取り値引きの場合は、有形の商品に限るため、消耗品や無形の商品サービスには、向いていません。また、事前に下取りによる企業負担も加味した、値引きによる費用対効果を算出しておく必要があります。下取りした機器などが、全く利用価値のない廃棄物であれば、単なる企業の負担となるからです。

訳あり商品値引き

訳あり商品による値引きは、販売元の事情により「商品の状態に何らかの問題がある」ことで、通常価格よりも低く設定する値引き方法です。たとえば、包装紙や梱包箱にキズがあるけれど、中身には問題がない商品や、在庫整理のため商品の処分をかねた理由など、訳ありにも様々な要因があります。訳あり商品値引きの場合は、訳あり理由を明確にして、「○○だから値引きをする」点を伝えることで、納得したうえでの購入となるでしょう。

訳あり商品の場合も、値引きが長期化することにより、商品イメージを悪くする可能性があります。限定的な値引きであれば、「この条件で手に入るのは今回限り」という理由から、機会損出をきらう見込み客の購買行動を高めることができるでしょう。

あわせて読みたい

会員登録で値引き

会員登録で値引きは、既存顧客のクロスセルやアップセルにつながるための情報伝達経路を獲得するための値引き方法です。会員登録の際は、顧客の連絡先となる「電話番号」や「メールアドレス」「LINEアカウントID」などを入手します。

会員登録により、入手した連絡先に向けて、既存顧客へのクロスセルやアップセルが展開可能です。クロスセルやアップセルにつなげるために、「会員になることで安く商品が手に入る」ことを訴求します。

あわせて読みたい

レビュー投稿で値引き

インターネットユーザーは、企業の商品紹介ページよりも、レビュー投稿を重視する傾向です。そのため商品のレビューは必要なコンテンツとなります。レビューコンテンツを集めるためには、レビュー投稿による値引きが有効となるでしょう。

休眠顧客へ最後の訴求で値引き

一度購入した顧客を掘り起こすこととなる休眠既存顧客への訴求は、値引きが効果的です。以前購入した金額よりも大幅に値下げがされていれば、思い出したかのように購入する可能性も高くなります。ただし値引きの理由を明確にしないと、売れなくなって値下げしたことにもなるので注意しましょう。

休眠顧客への訴求は、あくまでも商品内容を実際に使ったことのあるリピーターの掘り起こしです。休眠顧客は、何か理由があって商品に興味関心を示さなくなっています。その考えられる理由を明確にして、値引きとともに再度、提案してみることも効果的です。

値引き販売により利益を増やすことが大事

値引きは、あくまでも顧客の購買行動を高めるための手段です。値引き販売により、表面上ビジネスに活気があらわれても、実質の利益が増えなければ意味がありません。

値引き販売は、利益を増やすことが大事なのです。値引き販売を利用する際は、最終的に利益が増える施策かどうか?事前に確認することが大切になります。

では、値引き販売により利益を増やすことができるのでしょうか?値引き販売で利益を増やすには、事前のシュミレーションが必須となります。事前のシュミレーションでは、起きうる結果を想定することが必要です。

最終的に利益が増えない値引きでは、たとえ1%の値引きでも実施しないことが大切になります。

あわせて読みたい

1% の値引きでも経営が致命的になる理由

値引き販売に関して、事業に大きな影響を及ぼすことが理解できたことでしょう。では、1%程度の値引きならば、さほど影響がないのでしょうか。これには、冒頭で紹介した「信州りんご」の例があてはまります。

値引きして販売した場合、仕入れなどに必要な経費は変わらないのに、本来得られるはずの利益が商品を購入されるたびに失っていくのです。そして、たとえ1%の値引きでも積れば経営にとって致命的な状況になります。

代金決済を長期化した先は

また、値引き販売と同じ結果を招くのが代金決済を長期化させることです。それは、売掛金の回収が遅くなる代金決済の特徴にあります。代金決済が長期化している間に、銀行などで資金調達をしてしまうと手数料や金利が発生するのです。

先ほどの1%の値引きが積み重なることと同じように、代金決済の長期化も実質的な値引きをしていることにつながります。

値引き販売から脱却した集客とは

値引き販売には、経営を圧迫する要素がふくまれていることを理解できたでしょうか。それでは、値引き販売にたよらない販売戦略について見ていきましょう。企業が事業に好影響をおよぼす値引き販売から脱却した集客の方法を解説します。

明確なベネフィットで訴求する

値引き販売にたよらないWeb集客では、顧客に向けた明確なベネフィットが必要です。明確なベネフィットとは、商品を購入して顧客が得られる未来の状態を指します。

顧客のベネフィットを明確に提案できれば、その状態を求めているユーザーにとっては、自分ごととして捉えられるでしょう。たとえば外壁の汚れを落とす洗剤を販売している企業の場合、「この洗剤で大抵の汚れは落ちます」だけでは見込み客にひびきません。

見込み客に向けた明確なベネフィットの場合、「この洗剤を3回使うことにより、泥や油汚れがおちて、3年間は新しい汚れがつきません」という表現になります。顧客は、この洗剤から「3回使えば3年間きれいな状態を維持できる」という明確な未来を想像できるからです。

このように明確なベネフィットが表現できれば、値引きにたよることなく、顧客自身が自分ごとに置きかえて、費用対効果を判断することができます。

あわせて読みたい

自社をブランディング

値引き販売から脱却できる集客を目指すには、自社をブランディングすることが必要です。ブランディングとは、企業に対しての顧客や大衆が持つイメージであり、そのイメージされたブランドに対して共感や信頼を高めていきます。

そのような流れから、構築されたブランドの価値を確立していくことが企業や組織が取り組むブランディング戦略です。

実は、値引き販売もブランディングとなります。「この企業は、定価の30%引きで商品を販売している」というイメージが定着することもブランディングの1つです。ただし、経営面から考えると、理想のブランディングとは言えないでしょう。

そのため、値引き販売から脱却するためのブランディングとは、企業の提供するイメージや商品、サービス、活動をブランドとして認知してもらう取り組みのことといえます。

あわせて読みたい

ブランディングによる恩恵

自社のブランディングによる恩恵としてあげられるのは2つです。

- 単独の場所で集客できる

- 長期的な売上の安定

競合とちがう場所で単独集客

自社をブランディングすることにより、競合他社と違う場所(市場)で単独の集客ができるようになります。特にWebにおいては、リアル店舗と違って競合に気づかれないで集客を続けることも可能です。

競合と違う場所で単独の集客をするためには、ブランディングの最も重要な要素である「自社の強み」を明確に打ち出していきます。値引き販売には頼らない「ウチの会社にしかない特徴」をターゲット層となる顧客に訴求できれば、競合のひしめき合う市場で戦う必要がありません。

要するに、ブランディング戦略を構築することにより、競合の動向を気にしないで集客を続けることができるのです。

長期的な安定が見込める

また、ブランディング戦略は単独の市場で集客を続けることができるため、長期的な経営の安定が見込めます。その理由は、ブランディングが競合の動向を気にしない施策となるため、顧客の需要をすべて囲い込むことができるからです。

競合が参入してこない分、提供する商品やサービスに磨きをかけて、より濃い顧客との関係性を高めていくこともできます。結果的に顧客の共感や信頼を得られるようになれば、自然と企業の評判が拡散されて、売上も安定して上がっていくことでしょう。

あわせて読みたい

Webを活用したブランディング

ブランディングによる2つの恩恵は、Webを活用することにより実現できます。Webを活用したブランディングでは、膨大なインターネット環境が単独の市場を創り出す手助けとなるのです。

たとえば、リアル店舗の場合は繁華街でにぎわう順番待ちの行列にたとえられます。リアル店舗で行列ができると、「このお店は繁盛している」と競合に察知されてしまうことが考えられるでしょう。Webの場合、検索結果ページの検索数やアクセス数の多いWebサイトが、競合に察知されないまま集客に成功しているケースが多いのです。

つまり、競合のいない独断場で腰をすえて、ビジネスができる環境となります。Webの膨大なデータとパーソナル性が、ブランディングを後押ししている1つの要因となるでしょう。

値引きとは無縁の集客

値引きとは無縁の集客とは、Webブランディングを形成することです。Webブランディングには、コンテンツマーケティングの1つ、オウンドメディアの運営があげられます。

オウンドメディアは、企業の運営するWebメディアとして、ユーザーに役立つ情報を発信していく活動です。媒体には、ブログ形式のWebサイトを使用します。オウンドメディアは、個人ブログとちがって“発信者の日記記事”ではなく、読者目線で運営していくメディアです。

メディアを運用していくには、事前の調査や計画が欠かせません。オウンドメディアは、Webブランディングの形成に向いている反面、形成に必要な行動も多くなるのです。

あわせて読みたい

ブランディング形成には時間と手間がかかる

Webブランディングをつくるには、オウンドメディアが適しています。しかしオウンドメディアの制作から運用まで、時間や手間がかかることも事実です。ブログ感覚で手軽に取り組めるほど簡単ではありません。

自社のブランディングを形成するには、従来であればTVコマーシャルや雑誌、新聞などへ広告出稿が考えられました。さらにインターネットでは、大手ポータルサイトの広告枠に掲載したり、大手ショッピングモールに出店したりすることが多かったでしょう。オウンドメディアの運営は、広告の出稿ではなく、検索需要の高いキーワードに対して、検索エンジンで上位表示させることがブランディング効果につながる取り組みとなります。

ブランディング効果を得るためには、メディアの情報量や更新頻度、専門性、ユーザービリティの向上などを積み重ねていかなければなりません。そのためWebブランディングの形成には、時間と手間がかかるのです。

あわせて読みたい

専門家への依頼でそつなく時短実現

オウンドメディアの運営を通して、自社ビジネスのブランディング効果を引き出すためには、時間と手間がかかります。ただし未経験者が、時間と手間がかかることを承知で、ブランディング形成に取り組んでも、なかなかうまくいかないでしょう。

その理由は、ブランディング形成に必要な取り組みは、専門性が高いからです。Webを活用したブランディングを施策実行するためには、経験と知識が必要になります。時間効率と人的コストを考えたら、ブランディング戦略に長けた専門家に相談してみることも選択肢の1つになるでしょう。

あわせて読みたい

まとめ

最後に、この記事では値引き販売による経営への影響について解説してきました。昨今の競合がひしめき合う市場の中で、値引き販売がいかに経営を圧迫していくかが理解できたことでしょう。

Web集客において、値引き販売は期間限定や特別キャンペーンなどで活用することもあります。ただし、販売戦略のない値引き販売は事業に悪影響を及ぼすのです。今回紹介したブランディング戦略こそ、Web集客を活用して安定した経営を目指す取り組みとなります。ぜひ、専門家への相談を考えてみてください。

- 長期化した値引き販売はビジネスの可能性を縮小する

- 一度の値引きで元の価格に戻りにくい

- 販売戦略なき値引きは経営を圧迫

めぐみやのWeb集客コンサルティング

Webサイトを活用して売上と利益向上を目指しませんか?

めぐみやが集客からサイト運営まで一貫してサポート致します。

長期にわたる値引き販売に関するよくあるご質問

最後によくあるご質問をいくつかご紹介致します。

みなさまのWeb集客にお役に立てば幸いです。

その他、ご不明な点がございましたら以下のリンクよりお気軽にご相談下さいませ。

無料オンライン相談はこちらからどうぞ。

Q

値引き販売の長期化が起こる原因は何ですか?

A

値引き販売の長期化は多くの要因に起因しますが、主な原因としては市場の飽和、競合他社との価格競争、消費者の価格に対する高い期待などがあります。

Q

長期的な値引き販売は企業にとってどのような影響をもたらすのですか?

A

長期的な値引き販売は企業の利益率を圧迫する可能性があります。さらに、消費者が正規価格を避け、値引きがある時だけ購入する傾向が強まる可能性があります。

Q

消費者は値引き販売の長期化にどう反応する傾向がありますか?

A

消費者は初めはポジティブに反応する可能性が高いですが、時間が経つと「値引きが当たり前」という認識が強まり、企業のブランド価値が低下するリスクがあります。

Q

小売業において、値引き販売の長期化は一般的ですか?

A

小売業では競争が激しいため、値引き販売が一時的に行われることは一般的ですが、これが長期化すると多くの問題を引き起こす可能性があります。

Q

値引き販売の長期化が業績に与える影響は短期的なものと長期的なもので異なりますか?

A

短期的には売上が伸びる可能性がありますが、長期的には利益率の低下やブランド価値の減少が考えられます。

Q

値引き販売の長期化は新規顧客の獲得にどのように影響するでしょうか?

A

新規顧客の獲得には効果的かもしれませんが、それらの顧客が長期的なロイヤルカスタマーになるかどうかは不確かです。

Q

オンラインとオフラインでの値引き販売の長期化の違いは?

A

オンラインでは価格比較が容易なため、値引き販売の長期化が更に進む可能性があります。オフラインでは、店舗のサービスや体験が価格に影響を与える場合が多いです。

Q

値引き販売の長期化を監視するための指標は?

A

売上高、利益率、顧客獲得コスト、顧客ロイヤルティなど、複数のKPI(Key Performance Indicator)を用いて監視することが有用です。

Q

価格以外で競合する手段は何ですか?

A

品質、サービス、ブランド力、専門性など、多くの要素で競合することが可能です。